Por Qué la Verdad Suena Diferente Para Todos

- October 30, 2025

- Spanish Article

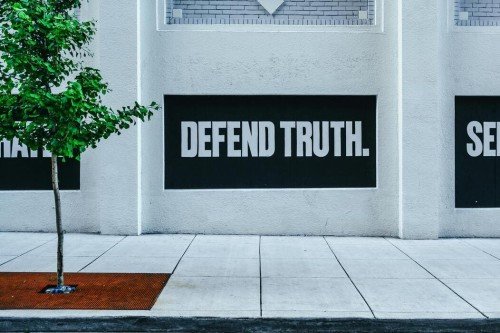

Vivimos en una época en la que todos hablan, pero pocos escuchan. Las redes sociales, los medios de comunicación y los algoritmos han convertido la información en una guerra de percepciones. Cada grupo, cada ideología, cada persona parece tener su propia versión de la verdad. Por qué la verdad suena diferente para todos no es una paradoja moderna; es el resultado de cómo la mente humana, la emoción y la cultura moldean lo que entendemos por realidad.

La verdad, aunque parezca absoluta, siempre se filtra a través de la experiencia. No escuchamos los hechos tal como son, sino como somos.

La mente como filtro

Nuestros cerebros no procesan información de manera neutral. Interpretan, seleccionan y adaptan los datos para que encajen con lo que ya creemos. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, nos hace buscar pruebas que refuercen nuestras opiniones y rechazar las que las contradicen. Por eso, dos personas pueden leer el mismo titular y llegar a conclusiones completamente opuestas. No ven hechos, ven significados. La verdad se convierte así en un espejo emocional: cada uno se reconoce en lo que desea ver reflejado.

Este filtro psicológico no es un defecto moderno, sino un mecanismo antiguo de supervivencia. En el pasado, creer en el grupo garantizaba seguridad. Hoy, en cambio, esa tendencia natural alimenta la polarización y nos encierra en burbujas ideológicas.

La verdad como construcción social

Más allá de la biología, la verdad también depende del contexto social y cultural. Las palabras no tienen el mismo peso en todos los lugares. Lo que se considera justo, correcto o verdadero en una sociedad puede parecer absurdo en otra. Por eso, comunicar hechos con precisión entre culturas requiere sensibilidad y conocimiento del contexto. Aquí cobra relevancia la traducción profesional, que no solo convierte palabras, sino también significados, matices y valores.

Del mismo modo, entender “la verdad política” en distintos países o comunidades exige más que datos: requiere comprender las narrativas que los sustentan. Cada sociedad construye su propia versión de la realidad en función de su historia, su lenguaje y su memoria colectiva.

Las redes como amplificadoras del ruido

Las redes sociales prometieron democratizar la información, pero terminaron amplificando el ruido. Los algoritmos premian la emoción por encima de la precisión: cuanto más escandaloso, más visible. El resultado es un ecosistema donde la verdad compite con la viralidad. En ese entorno, la mentira viaja más rápido porque es más atractiva. Las emociones se convierten en argumentos y la indignación en combustible. La conversación pública se fragmenta, y el consenso se vuelve casi imposible.

No vivimos en una era de falta de información, sino de exceso. Y cuando todo parece importante, nada lo es. La verdad, en ese caos, se diluye.

El poder del lenguaje

El modo en que decimos las cosas influye tanto como lo que decimos. Un discurso político, una noticia o incluso una publicación en redes no solo transmiten contenido, sino intención. El lenguaje puede unir o dividir, sanar o herir. La retórica moderna ha aprendido a manipular la emoción. Las palabras se eligen cuidadosamente para activar la ira o la empatía. Y así, los debates dejan de ser razonamientos y se convierten en combates. Por eso, recuperar la honestidad del lenguaje es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Necesitamos reaprender a hablar —y sobre todo, a escuchar— sin miedo a la diferencia.

La emoción como brújula equivocada

Cuando la política se vuelve emocional, la verdad se vuelve relativa. Ya no importa tanto lo que es cierto, sino lo que se siente como cierto. Esta es la base del populismo contemporáneo: conectar con la emoción del público, incluso a costa de la precisión. Pero una sociedad que prioriza las emociones sobre los hechos pierde su capacidad de diálogo. La empatía sin información puede ser peligrosa; la información sin empatía, inútil. La madurez cívica consiste en equilibrar ambas cosas.

El reto de escuchar de verdad

Escuchar de verdad es difícil, porque exige renunciar al ego. Significa aceptar que el otro puede tener razones que desconocemos, y que nuestras certezas no siempre son universales. En tiempos de polarización, escuchar se convierte en un acto político y ético. El diálogo auténtico no busca convencer, sino comprender. Y solo a través de esa comprensión puede surgir una verdad más amplia, una verdad compartida. No se trata de relativizarlo todo, sino de reconocer que cada perspectiva aporta una pieza al rompecabezas común.

La verdad como puente, no como trinchera

Quizá el problema no sea que la verdad suene diferente para todos, sino que hemos olvidado cómo construir puentes con ella. La verdad debería unirnos, no dividirnos. Debería inspirar respeto, no sospecha. Cuando la sociedad se atreve a mirar más allá de los prejuicios, la verdad deja de ser propiedad de unos pocos y se convierte en patrimonio de todos. Pero eso requiere humildad intelectual y empatía: dos virtudes escasas en tiempos de ruido. El desafío no es descubrir la verdad absoluta, probablemente inalcanzable, sino convivir con nuestras diferencias sin destruirnos en el proceso.

Una verdad que se escuche

Por qué la verdad suena diferente para todos nos recuerda que la verdad no solo se dice, también se escucha. No vive en los libros ni en los discursos, sino en el diálogo constante entre lo que pensamos y lo que aprendemos de los demás. Mientras el mundo siga dividido por ideologías, lenguajes y emociones, la verdad seguirá sonando distinta para cada oído. Pero si aprendemos a escuchar con curiosidad en lugar de juicio, quizás logremos algo más grande que una verdad única: una comprensión compartida. Porque al final, lo que cura a una sociedad rota no es tener razón, sino aprender a entenderse.